こんにちは。AIで勘違いして何でも作ってみる部です。

早速ですが、結論から申し上げると、会社で複数人でプレゼン資料を編集・共有する場合、現時点では次の観点からパワーポイント(PowerPoint)の方がまだ優位性は高いと考えています。

- アクセシビリティの高さ: 多くの会社員が標準ソフトとしてパワーポイントを利用できる環境にある。

- Office製品との連携: Excelグラフの直接貼り付けやWord文書との連携、ハイパーリンク設定などが容易。

- プレゼンテーション機能の充実: 発表者ツールやアニメーション、ナレーション録音など、プレゼンに特化した機能が豊富。

Figmaでデザイン性の高い資料を作成しても、結局はパワーポイント形式に変換して社内共有することになるケースが多いのではないでしょうか。

その際、Figmaからパワーポイントへの出力にはプラグインを使うこともできますが、無料版では出力回数に制限があったり、Figmaで指定していたフォントとパワーポイントで実際に表示されるフォントに差異があると、デザインが崩れてしまったりすることがあります。そうなると、結局修正に手間がかかり二度手間になることも少なくありません。

では、GensparkやFigmaは全く役に立たないのでしょうか?いえ、そんなことはありません。

本記事では、上記のような現状を踏まえつつも、AI搭載の次世代型ワークスペース「Genspark(ジェンスパーク)」とデザインツール「Figma(フィグマ)」が、特に個人の資料作成やデザイン性を重視する特定のシーンにおいて、どのように業務効率を向上させ、新たな可能性を切り拓くのかを探っていきます。

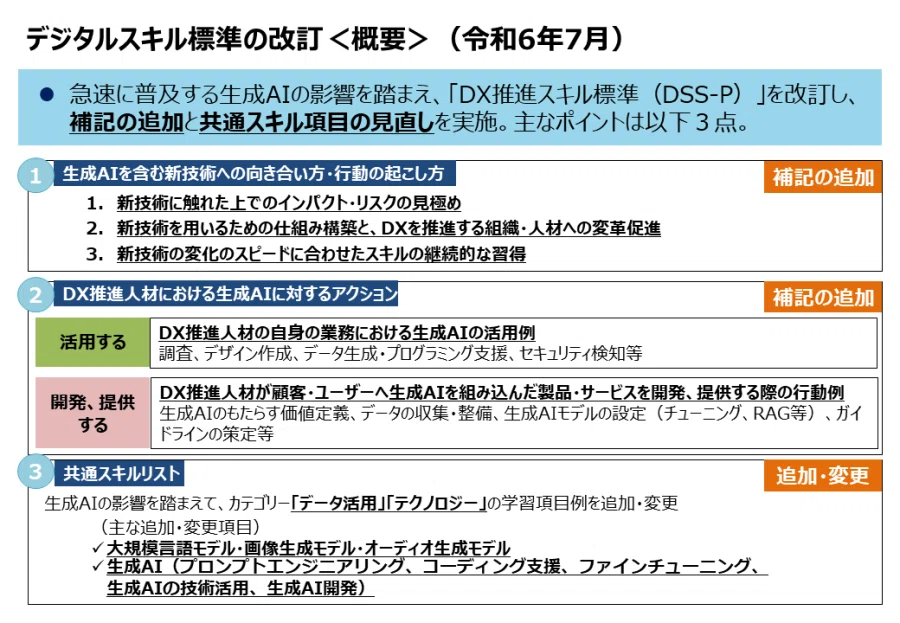

経済産業省が策定した「デジタルスキル標準(DSS)」でもAIツールの活用が推奨されている通り、これらの新しいツールを理解し、適切に使い分けるスキルは、現代のビジネスパーソンにとってますます重要になっています。

本記事が、GensparkとFigmaの特性を理解し、あなたの業務や目的に応じて最適なツールを選択するための一助となれば幸いです。

今、話題のAIツール「Genspark」とは?基本を徹底解説

Gensparkは、AIを活用して情報収集から分析、コンテンツ生成までをサポートするプラットフォームです。

パワーポイントとは異なるアプローチで資料作成を効率化する可能性を秘めています。

Gensparkの概要:どこの国のサービス?読み方は?

Genspark(ジェンスパーク)は、AI技術でユーザーの生産性向上を支援する新しいワークスペースです。グローバル市場を視野に入れたサービスとして、「genspark どこの国」と検索されることもありますが、特定の国に限定されないAIソリューションです。

「Generate(生成する)」と「Spark(ひらめき)」を組み合わせた名が示す通り、AIがユーザーの創造性を刺激し、アイデアやコンテンツ生成を手助けするコンセプトを持っています。

Genspark AIの核心機能:スライド作成だけではない多才ぶり

Gensparkは多様なAI機能を統合的に提供しています。

- AIスライド作成 (AI Slides): テーマやキーワードからスライド構成案、デザイン、内容ドラフトまでを自動生成。「genspark スライド作成」で検索される主要機能です。アイデアのたたき台作成に役立ちます。

- Genspark スーパーエージェント (Autopilot Agent): AIが自律的にタスクを理解し、調査・分析・コンテンツ生成などを自動実行する機能。「genspark スーパーエージェント」として注目されています。

- その他: AIリサーチ機能、AIチャット機能など、個人の情報収集やアイデア整理をサポートする機能が期待されます。

これらの機能は、特に個人作業の効率化において有効活用できるでしょう。

Gensparkは無料で使える?気になる料金プランをチェック

「genspark 無料」「genspark 料金」は気になるところです。

Gensparkには無料プランが用意されていると考えられ、AIスライド作成枚数などに制限はあるものの、基本的な操作感やAIの生成能力を体験できます。

本格的な利用やより多くの機能を使いたい場合は有料プランが想定されます。「genspark ai 料金」もプランにより異なります。

Genspark想定プラン構成例(※実際のプランは公式サイトでご確認ください)

| プラン名 | 月額料金(目安) | 主な対象ユーザー | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 無料プラン | ¥0 | 個人、トライアルユーザー | 基本機能体験、利用回数制限あり。毎日200クレジット付与されるので、1日に2-3枚のスライド作成なら、これで大丈夫 |

| Plusプラン | $24.99 | フリーランス、小規模ビジネスオーナー、学生 | 10,000クレジット/月 すべてのAIエージェントへの優先アクセス OpenAI o1 & o3-mini-high, Anthropic Claude 3.7 Sonnet, Google Gemini 2.0 Flash, DeepSeek R1 など 最新の画像生成モデルへのアクセス FLUX 1.1 Ultra, Ideogram 2a, Recraft V3, DALL·E 3, Gemini Imagen 3 など 最新のビデオ生成モデルへのアクセス Kling V1.6, Gemini Veo 2, PixVerse V3.5, Lumalabs Ray 2-flash など |

| エンタープライズ | 要問い合わせ | 大企業(※全社的な導入はパワポとの比較検討が必須) | 125,000 クレジット/月 すべてのAIエージェントへの優先アクセス OpenAI o1 & o3-mini-high, Anthropic Claude 3.7 Sonnet, Google Gemini 2.0 Flash, DeepSeek R1 など 最新の画像生成モデルへのアクセス FLUX 1.1 Ultra, Ideogram 2a, Recraft V3, DALL·E 3, Gemini Imagen 3 など 最新のビデオ生成モデルへのアクセス Kling V1.6, Gemini Veo 2, PixVerse V3.5, Lumalabs Ray 2-flash など |

個人のスキルアップや特定プロジェクトでの利用など、目的に合わせて検討しましょう。

Gensparkの目玉機能!AIスライド作成 (Genspark AI Slides) の実力と使い方

Genspark AI Slidesは、特に資料作成の「初期アイデア出し」や「構成案作成」の時間を大幅に短縮できる可能性のある機能です。特にプレゼンテーション機能を使わない配布資料作成やWEBページ掲示資料としては非常に優秀だと思います。

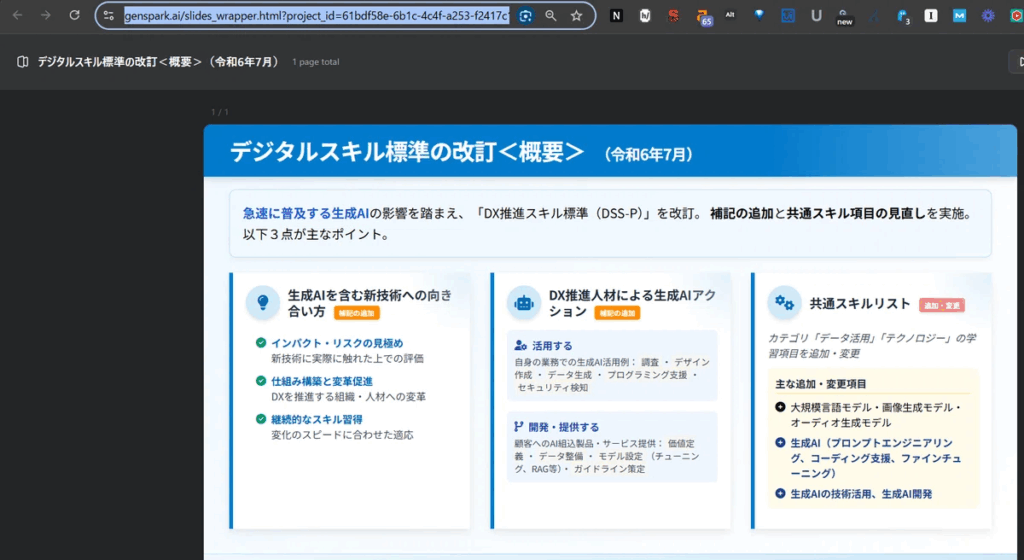

上記はGensparkで作成した経済産業省のデジタルスキル標準の資料の書き直しです。

元の経済産業省のデジタルスキル標準の資料はコチラです。

上記スライドは経済産業省のデジタルスキル標準のスライドを元にChatGPTでHTMLでプロンプトを作成させて、同MTMLでGensparkに作成させた資料です。

Genspark AIスライド作成の基本ステップ:驚くほど簡単!

直感的な操作でAIによるスライド生成を体験できます。

- アカウント登録とログイン後、AI Slides機能を選択。

- テーマやキーワードを入力: 作成したい資料のテーマ、主要キーワード、目的などを入力。

- AIによるスライド自動生成を実行: 数分でAIが構成案、タイトル、本文ドラフト、関連画像・アイコン候補までを自動生成。

- 生成されたスライドの確認と初期調整: AIの提案をたたき台として内容を確認。

この機能で、ゼロから構成を考える手間を省き、アイデアの種を得ることができます。

Genspark内でできる!作成スライドの編集とカスタマイズ

AI生成スライドはあくまで「下書き」(だけど結構優秀ですが…)。さらにGenspark内で基本的な編集が可能です。

- テキスト編集: タイトルや本文を修正、追加、削除。

- レイアウト調整: オブジェクトの位置やサイズを調整。

- 画像・アイコンの差し替えと追加: Genspark内の素材やPCからアップロード。「genspark アイコン」も活用可能。

- スライドの追加・削除・順序変更: 構成を調整。

- テーマカラーやフォントの変更: プリセットで簡易的なデザイン変更。

ただし、企業で求められるレベルのデザイン調整や、パワーポイントでの再編集を考えると、Genspark内での作り込みには限界があるかもしれません。

完成したスライドのエクスポートオプション

様々な形式でエクスポート可能です。

- PowerPoint形式 (.pptx): パワーポイントでの再編集や共有に。ただし、Gensparkからの直接エクスポートの再現性や互換性は注意が必要。

- PDF形式 (.pdf): レイアウトを固定して共有する場合に便利。

- Webページ形式 (URL共有): ブラウザで閲覧可能。Figma連携にも利用。

- 画像形式 (.png, .jpg): スライドを画像として保存。

最終的にパワーポイントで仕上げる場合、どの形式でエクスポートし、どう連携するかがポイントになります。

【本領発揮?】GensparkとFigma連携で資料デザインをプロ級に!ただし注意点も

Genspark単体ではデザインに限界がある場合、デザインツール「Figma」との連携が考えられます。

「genspark+figma」の組み合わせは、特にデザイン性を追求したい個人や小規模チームで有効な場合がありますが、冒頭で述べたパワーポイントへの出力課題も念頭に置く必要があります。

現時点で「Gensparkで作成したスライドをFigmaで編集する」のは、その後の修正や共有、プレゼンテーション機能等の活用を考えると使用用途は限定的かなという感じです。

ただ、スライド形式の資料を短時間で作成するには非常に便利なので、Genspark AIスライドとFigmaの使い分けは知っておくとよいでしょう。

なぜGenspark AIスライドをFigmaで編集するのか?そのメリットと限界

Figmaは高度なデザイン編集能力を持つクラウドベースのデザインツールです。

- デザインの自由度向上: タイポグラフィ、レイアウト、配色などを精密に制御。

- 高度な図形描画・編集: オリジナル図形やイラスト、複雑なグラフなどを作成可能。

- ブランド表現の強化: 企業のロゴやブランドカラーを適用。

- 再利用可能なコンポーネント: デザイン要素を登録し効率化。

これらのメリットは確かに魅力的です。

ただ、Figmaで作成したデザインをパワーポイントで再現するには、Figmaのプラグインを別で入れる等も必要ですし、フォントやオブジェクトが結局は際の互換性や手間を考慮すると、企業内での標準的な資料作成フローとしてはハードルが高い場合があります。

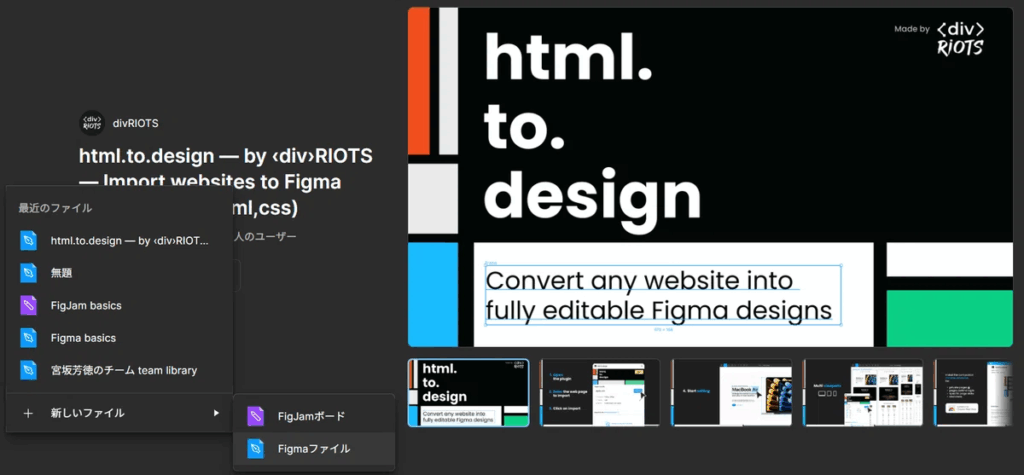

GensparkスライドをFigmaにインポートする手順

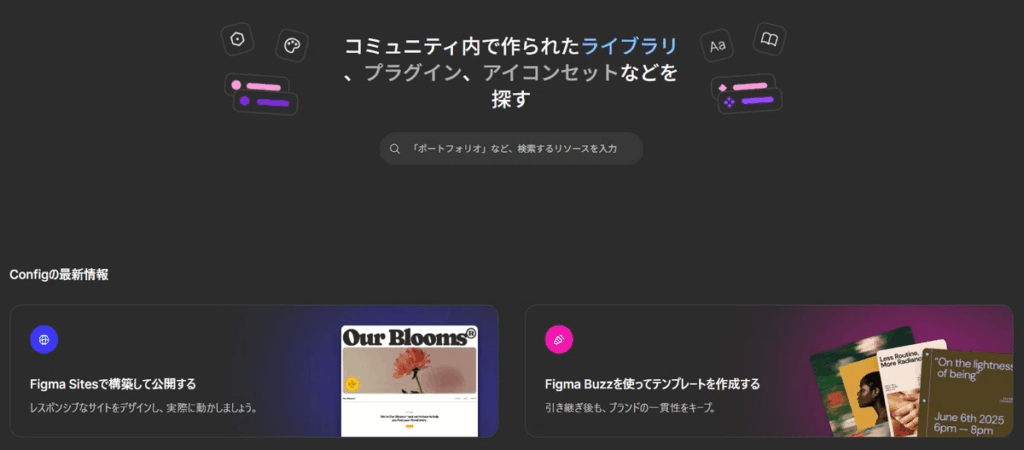

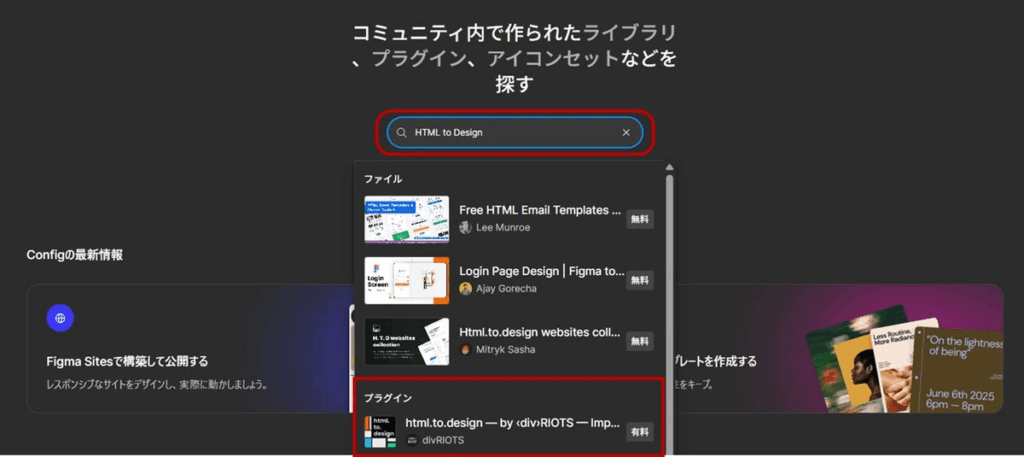

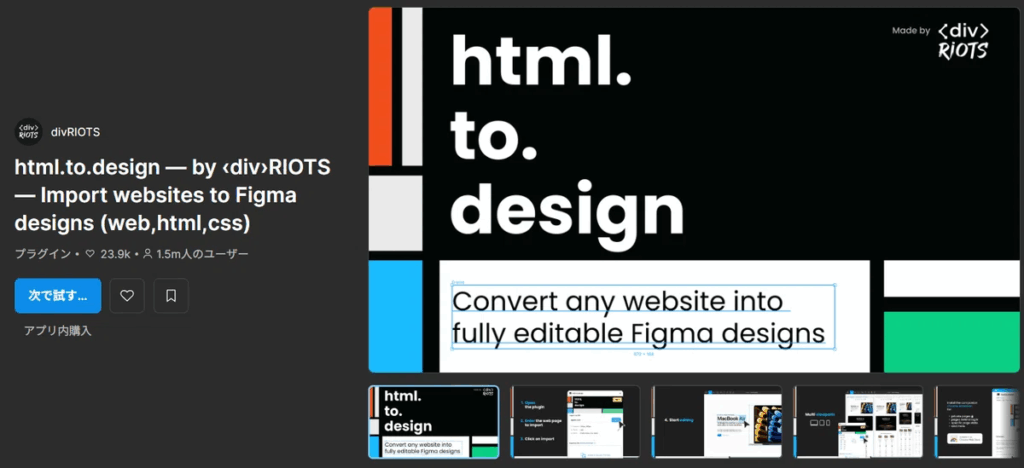

「HTML to Design」プラグインを利用する手順が考えられます。

準備1:Gensparkでスライドを作成し、公開URLを取得

準備2:Figmaでプラグイン「HTML to Design」を導入

—Figmaプラグイン「HTML to Design」で「次で試す」を選択

—(新規の場合は)Figmaファイルを選択

—実行を選択

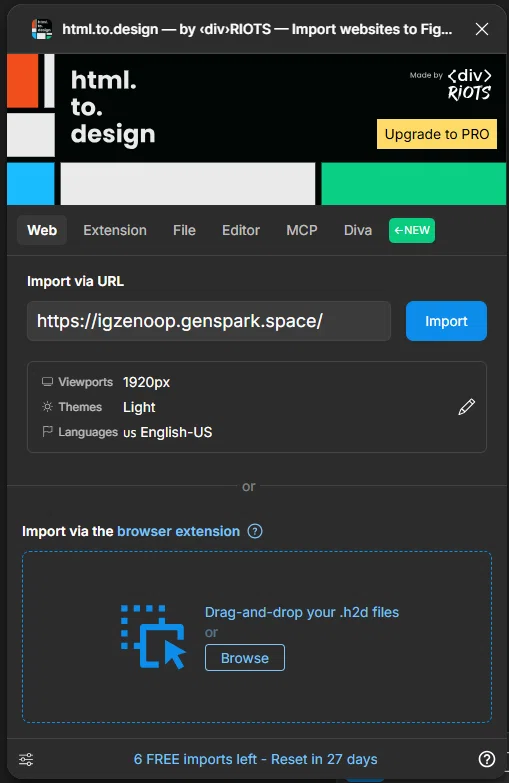

実行:Gensparkで作成したスライドURLをFigmaにインポート

この画面のImport via URLにGensparkで作成したスライドのURLを入力します。Gensparkでスライドを作成した後に「表示とエクスポート」を押すとでるブラウザのURLで大丈夫です。

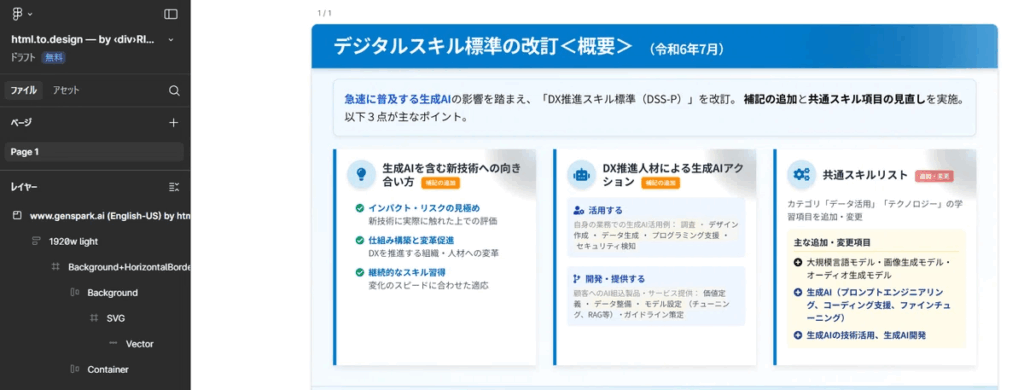

これでFigmaで次のように編集できる画面になります。

この手順でGensparkスライドの要素をFigmaで編集可能にできます。

【要注意】Figmaからパワーポイントへの出力課題

冒頭で触れた通り、Figmaで作り込んだデザインをパワーポイントに出力する際には以下のような課題があります。

- プラグインの制限: Figmaからパワーポイント形式へ変換するプラグインは存在しますが、無料版では機能やエクスポート回数に制限がある場合があります。

- フォントの互換性: Figmaで使用したフォントがパワーポイント環境にない場合、代替フォントに置き換わりデザインが崩れることがあります。

- 編集の二度手間: 結局パワーポイントでレイアウトやテキストの再調整が必要になり、作業効率が落ちる可能性があります。

- 画像の貼り付け: 最悪の場合、Figmaのデザインを画像としてパワポに貼り付けることになり、テキスト編集などができなくなります。

これらの点を踏まえると、最終的にパワーポイントでの編集・共有が必須な場合は、Gensparkでアイデア出しや構成案作成に留め、最初からパワーポイントでデザインを作り込む方が効率的なケースも多いでしょう。

Genspark x Figma連携が活きる限定的なシーン

では、どのような場合にこの連携が有効なのでしょうか。

- 個人プロジェクトやポートフォリオ作成: デザイン性を最優先し、最終アウトプットがPDFや画像でも良い場合。

- Webコンテンツ用のデザインカンプ作成: Webサイトに埋め込むスライドや、LPのデザインパーツとして。

- Figma熟練者がデザインのたたき台として利用: AIでラフ案を作り、Figmaで高度に作り込むが、パワポ変換は考慮しない前提。

- 小規模チームでFigmaを共通基盤として利用している場合。

このように、用途やチームのスキルセットによっては有効な選択肢となり得ます。

プロ直伝!GensparkスライドをFigmaで編集すテクニック

(ただしパワポ連携は要注意)

Figmaで編集作業を行う場合の一般的なベストプラクティスです。ただし、パワーポイントへの出力を考える場合は、これらのテクニックが裏目に出る可能性も考慮が必要です。

Figma編集テクニック(一般的なもの)

- レイヤー・フレームの整理・命名: Figma内での作業効率を高めます。

- 配置・整列の自動化: Figmaの整列ツールや「Tidy up」機能は便利です。

- オートレイアウトの徹底活用: Figma内でのレスポンシブな調整に役立ちます。

- コンポーネント機能の活用: Figma内での繰り返し要素の管理に有効。

- スタイル機能で一貫性を担保: Figmaファイル内でのデザイン統一に。

- 画像やグラフのブラッシュアップ: Figmaの描画機能は強力です。

- 効率的なエクスポート(Figmaからの直接出力の場合): PDFや画像出力は得意。

これらのテクニックはFigma単体で完結するデザイン作業には非常に有効ですが、パワーポイントへの変換を前提とすると、Figma独自の高度な機能(オートレイアウトやコンポーネントの複雑な設定など)がうまく変換されないリスクも考慮に入れるべきです。

(パワポ優位の視点から)

Gensparkは本当に「使える」のか?メリット・デメリットを再考

Gensparkの利点と注意点を、企業内でのパワーポイント利用の現実を踏まえて再評価します。

Gensparkのメリット(限定的なシーンで)

- アイデア出しと構成案作成の高速化: 資料作成の初期段階で、個人の思考を補助するツールとして有効。

- 多様な視点の獲得: AIの提案により、自分では思いつかない切り口を発見できる可能性。

- Figma連携による高度なデザイン表現(特定用途): 最終アウトプットがパワポでなくても良い場合、デザイン性を追求可能。

- 個人のスキルアップツールとして: 新しいAIツールに触れ、使い方を模索する中で知見が広がる。

GensparkとFigma連携のデメリット・注意点(企業利用の観点から)

- パワーポイントとの互換性問題: フォント崩れ、レイアウト崩れ、再編集の手間。冒頭で述べた通り最大の課題。

- 共同編集のハードル: 関係者全員がFigmaに習熟しているとは限らない。パワーポイントの方が共通言語になりやすい。

- AI生成物の鵜呑みリスク: ファクトチェックや内容の精査は必須。AIはあくまで補助。

- 日本語の自然さ: 「genspark ai 日本語」の精度は向上中も、最終的な言い回しは人間の調整が必要。

- 学習コスト: GensparkやFigmaの操作習熟には一定の時間が必要。

これらの点を考慮すると、企業内で広く利用するには、まだパワーポイントに軍配が上がると言わざるを得ません。

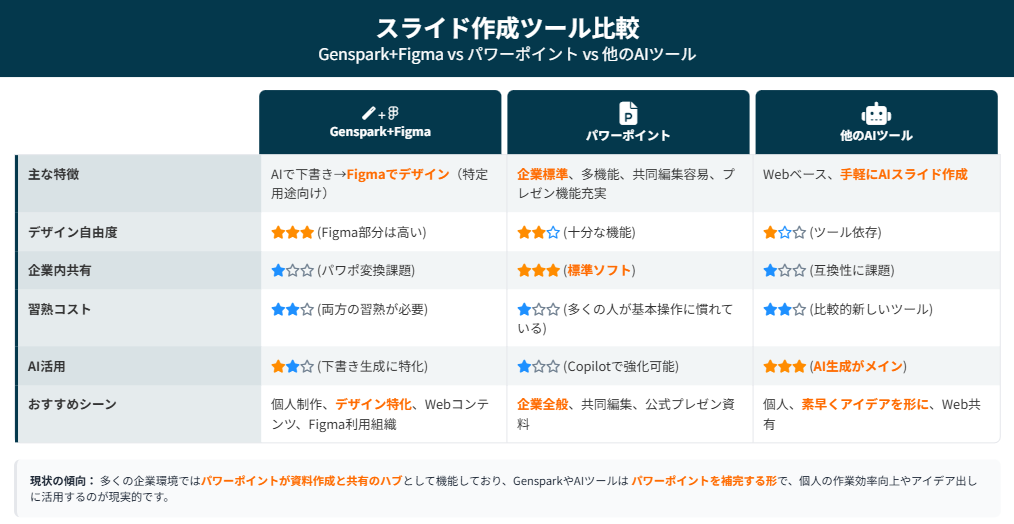

【比較】Genspark+Figma vs パワーポイント vs 他のAIツール

Genspark+Figma連携、パワーポイント、他のAIスライド作成ツールを比較します。

| 比較項目 | Genspark (+Figma連携) | パワーポイント (Microsoft Office) | 他のAIスライドツール (Gamma, Tome等) |

|---|---|---|---|

| 主な特徴 | AIで下書き→Figmaでデザイン(特定用途向け) | 企業標準、多機能、共同編集容易、プレゼン機能充実 | Webベース、手軽にAIスライド作成 |

| デザイン自由度 | ◎ (Figma部分は高いがパワポ変換で低下リスク) | 〇 (十分な機能、ただしFigmaほどではない) | △~〇 (ツール依存、Figmaほどの自由度はない) |

| 企業内共有 | △ (パワポ変換課題、Figmaの普及度) | ◎ (標準ソフト、互換性高い) | △ (エクスポート形式による、パワポ互換性は課題) |

| 習熟コスト | 〇 (GensparkとFigma両方の習熟が必要) | △ (多くの人が基本操作に慣れている) | 〇 (比較的新しいツール、操作習熟が必要) |

| AI活用 | 〇 (下書き生成に特化) | △~〇 (Copilot等のアドインで強化可能) | ◎ (AIによるスライド生成がメイン機能) |

| おすすめシーン | 個人制作、デザイン特化、Webコンテンツ、Figma利用組織 | 企業全般、共同編集、公式なプレゼン資料 | 個人、素早くアイデアを形にしたい、Web共有 |

現状、多くの企業環境では、パワーポイントが資料作成と共有のハブとして機能しており、その牙城は揺るがないと言えるでしょう。

Gensparkや他のAIツールは、パワーポイントを補完する形で、個人の作業効率向上やアイデア出しの場面で活用するのが現実的かもしれません。

まとめ|GensparkとFigmaはパワポの牙城を崩せるか?現状と今後の可能性

本記事では、冒頭で「企業内での資料作成・共有においてはパワーポイントが依然として優位である」という結論を提示した上で、GensparkとFigma連携の可能性と限界について解説してきました。

GensparkのAIによるスライド下書き作成機能は、アイデア出しや構成案作成の時間を短縮する可能性を秘めています。また、Figmaの高度なデザイン機能は、ビジュアルにこだわりたい場合に強力なツールとなります。

しかし、これらを組み合わせても、最終的にパワーポイント形式での共有や編集が求められる多くの企業環境では、フォントの互換性やレイアウト崩れ、プラグインの制限といった「出力の壁」が存在します。

経済産業省の「デジタルスキル標準」が示すように、AIツールを理解し活用する能力は今後ますます重要になります。GensparkやFigmaも、そうした新しいツールの一つとして、個人のスキルアップや、特定の用途(Webコンテンツ作成、デザインカンプ作成、Figma利用が標準のチームなど)においては有効な選択肢となり得ます。

現時点では、GensparkとFigmaがパワーポイントの牙城を崩すとまでは言えませんが、AIによる資料作成支援技術は今後も進化していくでしょう。

大切なのは、それぞれのツールの特性(メリット・デメリット)を正しく理解し、自分の業務や目的に応じて「適材適所」で使い分けることです。

パワーポイントの利便性を享受しつつ、GensparkのようなAIツールをアイデア出しの補助として活用したり、Figmaをデザインスキル向上のために学んだりすることは、あなたの市場価値を高める上で決して無駄にはなりません。

この記事が、あなたが各種ツールと賢く付き合い、より効率的で質の高いアウトプットを生み出すための一助となれば幸いです。

FAQ(よくあるご質問)

Gensparkは日本語での指示(プロンプト)にどの程度対応していますか?

「genspark ai 日本語」の対応は進化中ですが、複雑な指示は英語の方が高精度な場合も。翻訳ツール活用や、生成後の日本語調整が有効です。ただ、基本的な活用では日本語で十分だと感じています。

Gensparkで作成したスライドやコンテンツの著作権は誰に帰属しますか?

AI生成物の著作権はサービスの利用規約によります。Genspark公式サイトで確認し、商用利用可否等を理解しておく必要があります。

Gensparkを利用する上でのセキュリティや情報漏洩のリスクは?

機密情報や個人情報の入力は避けましょう。Gensparkのセキュリティ対策やデータ利用方針は公式サイトで確認が必要です。

「Genspark AIエージェント」や「スーパーエージェント」についてもっと詳しく知りたいです。

これらはAIが自律的にタスクを実行する高度な機能と期待されます。複雑な指示にも対応し、情報収集から成果物生成までを自動化する「AIアシスタント」のような存在です。詳細は今後の公式発表に注目しましょう。ただし、これも企業内での実用性は慎重に見極める必要があります。